香川県・高松市で会社設立する手順と費用ガイド|司法書士がわかりやすく解説

「高松市で会社を作りたいけれど、何から始めればいいのか分からない」──そんな声を多く耳にします。

会社設立には、定款作成・認証、資本金の払込、法務局への登記申請など複雑なステップがあり、手続きを間違えると時間も費用も余計にかかってしまいます。

「社会貢献を目的に活動したい」「非営利の団体を法人化したい」と考えたとき、有力な選択肢のひとつが「NPO法人(特定非営利活動法人)」です。しかし、NPO法人の設立は、株式会社や一般社団法人と比べて独特の手続きや要件が多く、「設立して終わり」ではありません。特に設立時の"社員10人以上"という要件や、行政の監督、さらに解散時の財産の行き先まで法律で定められています。

この記事では、NPO法人を設立するための手続きの流れから、設立後の運営、そして**解散時の注意点(自治体や国への財産帰属)**までを分かりやすく解説します。これからNPO法人の設立を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

目次

1. NPO法人とは?

NPO法人(特定非営利活動法人)は、20の定められた分野の社会貢献活動を主目的とし、営利を目的としない法人です。行政機関から認証を受けることで法人格を持ち、団体として契約や財産管理などを行えるようになります。

2. 設立に必要な要件

3. 設立手続きの流れ

4. 設立後の運営と義務

5. 解散時の手続きと財産の帰属先

NPO法人は、活動の終了や事業継続の困難、社員総会の決議などにより解散することがあります。解散には以下の手続きが必要です。

■ 解散手続きの流れ

■ 財産の帰属先について

NPO法人は非営利法人であるため、解散後に残った財産を社員や役員が受け取ることはできません。残余財産は、定款に定められた**「国、地方公共団体、または他のNPO法人など公益性の高い団体」**に帰属させる必要があります。

定款で帰属先が指定されていない場合は、国庫に帰属する可能性があります。

これは、NPO法人の活動で得られた資産は社会全体の利益のために用いられるべき、という考え方によるものです。

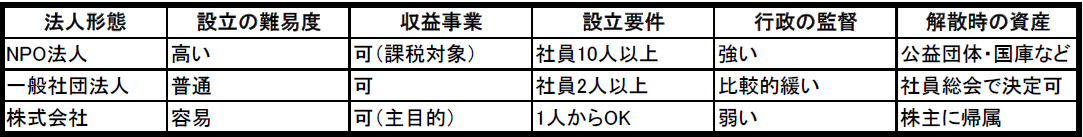

6. 他法人との違いと選ぶ際のポイント

7. まとめ

NPO法人の設立は、一定のハードルはあるものの、社会貢献を目的とした活動を正式な法人格のもとで実施するには有効な手段です。ただし、解散時の残余財産の帰属など、営利法人とは異なる制度設計がされている点には注意が必要です。

社会課題の解決に取り組みたい、寄付を受けやすい形で活動したいと考える団体にとって、NPO法人は非常に有効な選択肢です。設立を検討されている場合は、要件をよく確認し、可能であれば専門家に相談のうえ準備を進めましょう。

「高松市で会社を作りたいけれど、何から始めればいいのか分からない」──そんな声を多く耳にします。

会社設立には、定款作成・認証、資本金の払込、法務局への登記申請など複雑なステップがあり、手続きを間違えると時間も費用も余計にかかってしまいます。

第1回では会社設立の準備、第2回では登記手続きの流れを解説しました。会社設立は登記が完了したらゴール、と思われがちですが、実はそこからが本当のスタートです。設立直後には税務署や市役所への届出、社会保険の手続き、銀行口座の開設など、数多くの実務が待っています。これらを怠ると罰則や不利益につながる場合もあるため、しっかりと把握しておくことが大切です。

今回は、香川県 高松市で会社設立後に必要となる「各種手続き」と「注意点」を整理してご紹介します。

第1回の記事では、会社設立登記の基本と準備段階について解説しました。商号や所在地、事業目的を決め、必要な書類や費用の目安を把握すれば、いよいよ登記手続きの実行フェーズに移ります。

今回は、高松市で会社を設立する際に必要となる「登記手続きの流れ」を詳しく解説します。実際にどのようなステップを踏むのかを理解することで、手続きの見通しが立ち、スムーズに進めることができるでしょう。

香川県高松市で新しく会社を立ち上げたいと考えている方にとって、最初の大きなハードルが「会社設立登記」です。登記をしなければ会社は法的に存在しないため、事業を始めることも、銀行口座を開くこともできません。とはいえ、登記の流れや必要な書類、費用は意外と複雑で、最初につまずく方も少なくありません。

この記事では、高松市で会社を設立する際に押さえておくべき「登記の基本」と「準備段階」をわかりやすく解説します。次回以降の記事では、実際の登記の流れや設立後に必要な手続きについても順にご紹介しますので、あわせてご覧ください。